建造物・庭園

現在の境内にございます種々の建造物や、禅の心を表す枯山水をはじめとする当寺の庭園、平安時代からの伝承が残る青葉の竹林をご紹介致します。

(画像をクリックすると拡大表示されます)

建 造 物

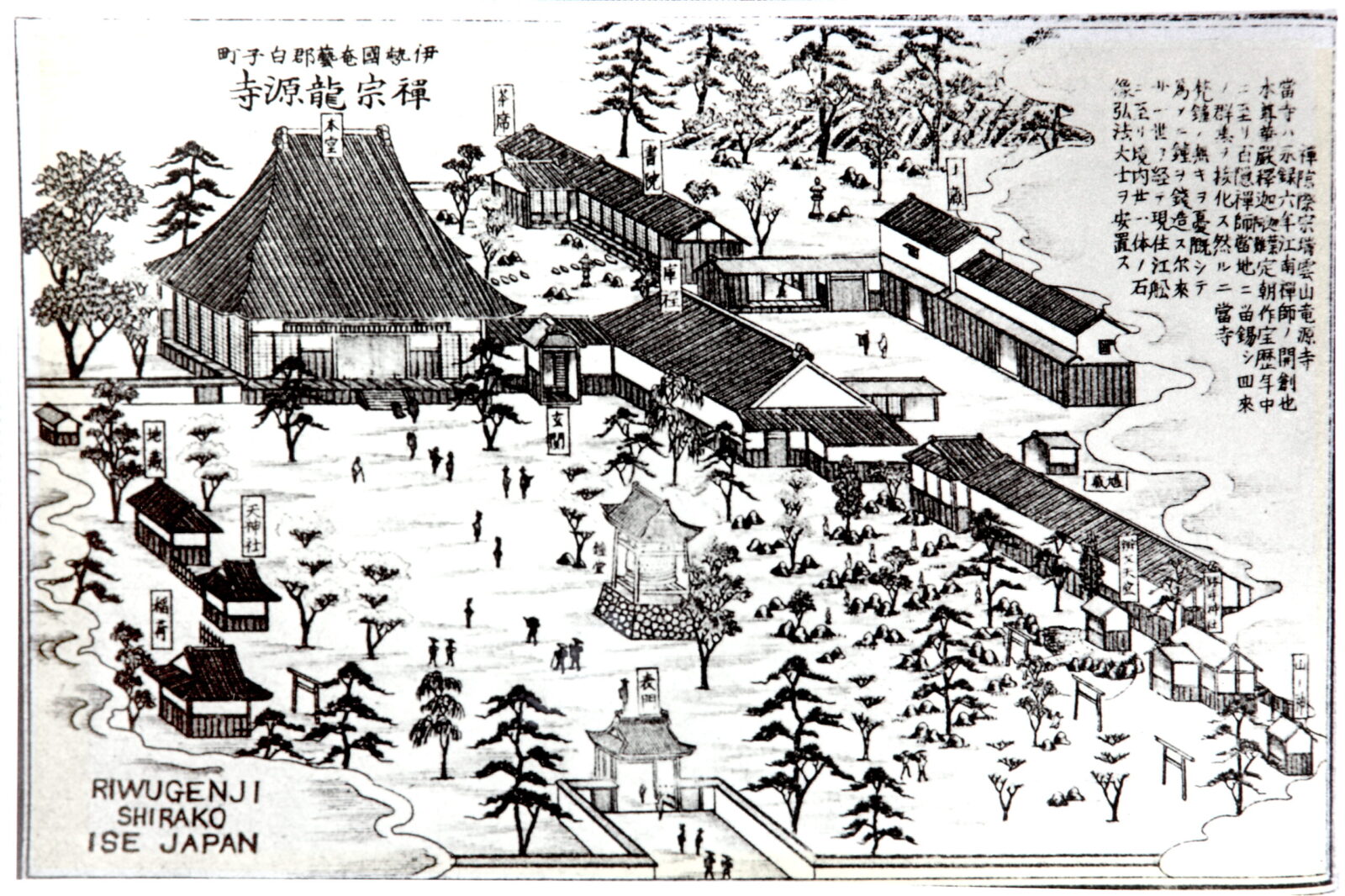

江戸時代後期の境内図

江戸時代後期の境内図

現在のお堂周辺

現在のお堂周辺

各所説明

各所説明

- 参道

山門前にある25体の弘法石像が並ぶ参道です。

これらの石像は明治初頭、弘法信仰により地域の人々が寄進されたものでございます。

現在も毎月21日に弘法会を執り行っており、お参りが絶えることがございません。

庭 園

南庭 枯山水

南庭 枯山水

本堂南側、鐘楼堂周りの庭園です。

枯山水とは、水を一切使わず砂や石だけで山や水の景色を表現した日本庭園のことです。

石を様々なものに見立てて、禅の世界を表しております。

また、裏手には紅葉をはじめ、椿、紫陽花、蠟梅といった季節の花木があり、四季折々の彩りを見せてくれます。

※クリックで画像拡大、スライドで写真が切り替わります。

枯山水 解説

南庭 灯籠・水琴窟など

- 手水鉢(左)・鬼瓦(右)

手水鉢は、奈良時代の礎石の上に、鎌倉時代の宝篋印塔の一部を用いて造られたものでございます。

鬼瓦は、嘉永4年(1851)の銘が記されている、旧本堂の鬼瓦です。

16弁の菊の紋が入れられてございます。

本堂前庭

本堂前庭

本堂前の庭園です。元享2年(1322年)の銘が彫られた、九重塔が聳え立っております。

また、塔の隣には桜があり、毎年満開の花が咲いて春の訪れを感じさせてくれます。

※クリックで画像拡大、スライドで写真が切り替わります。

瑞雲庭(中庭)

瑞雲庭(中庭)

三石を三尊仏に見立てた庭園にて、山と海、黒と白、有と無というように表裏一体、対比した世界を表すとともに、狭い空間に自然の世界を表したものでございます。

瑞雲庭 解説

青葉の竹林

青葉の竹林

平敦盛が所持した「青葉の笛」はここの竹で作ったとされる、伝承の史跡でございます。

『白子郷土史』に以下の記述がございます。

敦盛秘蔵の「青葉の笛」は、龍源寺裏の藪中より切り取りし竹をもって作りしものなりと伝説あり。

白子はもと古市と称し平家の水軍の1つとなる白児党の根拠の地にして白児党の名が古市に変りて白子となりし程にて白児党の南方の武将は乙部(津海岸地帯)の弥七、北方の武将は日永の十郎、中部の武将は、黒田の後藤平四郎と云うか如きことも軍記類によって考えられ伊勢古市の武将伊藤景綱は白児党の総帥たるべき人物ならんと思わる。

とにかく平家に縁故深き地なれば前述の伝説を無稽の浮説として捨てることが出来ない。