仏像・寺宝

龍源寺本堂・地蔵堂にお祀りしております仏像、及び所蔵する寺宝をご紹介致します。

(画像をクリックすると拡大表示されます)

仏 像

本堂

本堂

- 本尊:拈華釈迦如来像(中央)

拈華の釈迦像といわれるように、ある時霊鷲山にてお釈迦様が説法を説かれる際、ただ無言で金波羅華を持って、大衆に示した(拈華)、その時の姿がとられています。

その様子に大衆が意を解せずにいた折、ひとり摩訶迦葉が微笑した。

それを見てお釈迦様は「正法眼蔵、涅槃妙心あり」として、迦葉に仏法が受け継がれたとされました。

まさに以心伝心の禅の極地を示しております。 - 脇仏:迦葉尊者像(右)

頭陀(衣食住にとらわれず、清浄に修行する人)第一の釈迦十大弟子。 - 脇仏:阿難尊者像(左)

多聞(釈迦の説法を最も多く聞いた人)第一の釈迦十大弟子。

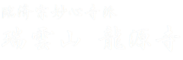

大師堂

大師堂

- 本尊:木造地蔵菩薩 半跏像(鈴鹿市指定文化財)

地蔵堂の本尊で、像高31.8cm。桧材の寄せ木造りです。

頭は丸く白亳相で、玉眼(水晶の眼)をしています。

法衣を着け、左手に宝珠を、右手に錫杖を持ち、台座上に左足を踏み下げて坐っています。

像底部に嘉慶2年(1388年)の墨書銘があり、南北朝時代の作と考えられています。

- 摩耶夫人像

お釈迦様の母親であり、水子供養・こどもの成長・安産・女性に対する諸祈願の仏様でいらっしゃいます。

摩耶婦人の仏像は日本に数体しかございません。

そのうちの1体であるこちらは、江戸時代初期の塑像となります。

寺宝

仏涅槃図(鈴鹿市指定文化財)

仏涅槃図(鈴鹿市指定文化財)

1.309m×1.08m 鎌倉時代作

絹本著色涅槃図。

沙羅双樹の間に、釈迦が横たわる様子を表しています。

両手を体につけ、身体を真っすぐに伸ばし、足先を「ハ」の字形にしている様子を右側面から描かれたこの涅槃図は、平安時代の古式を伝えるものでもございます。

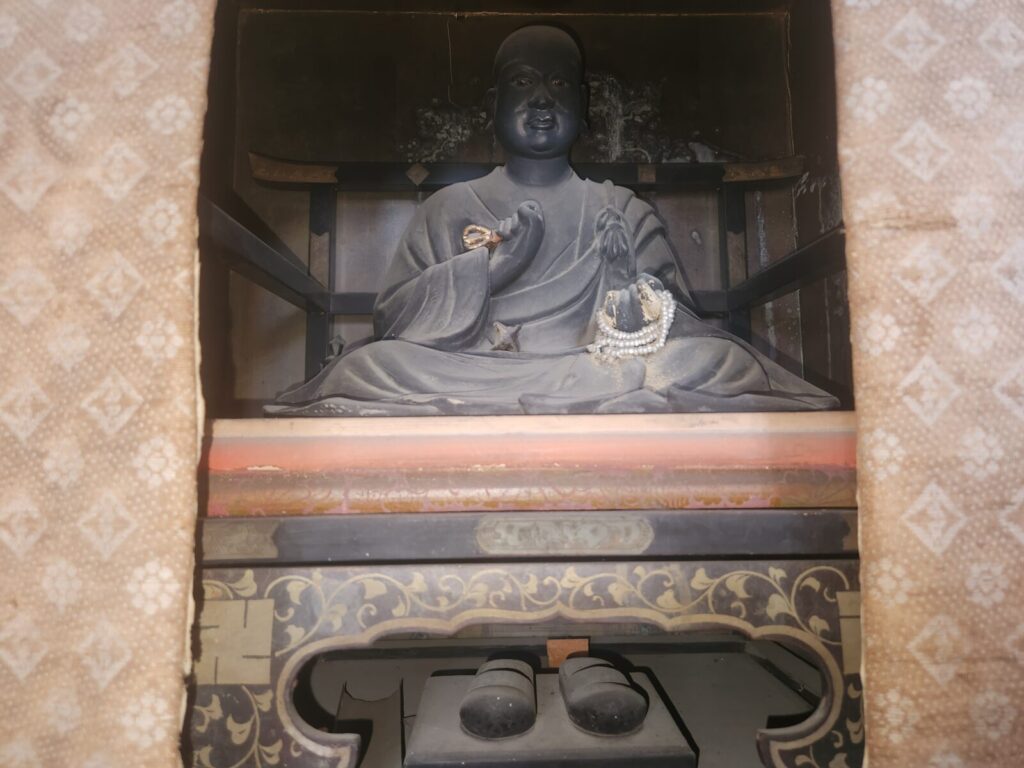

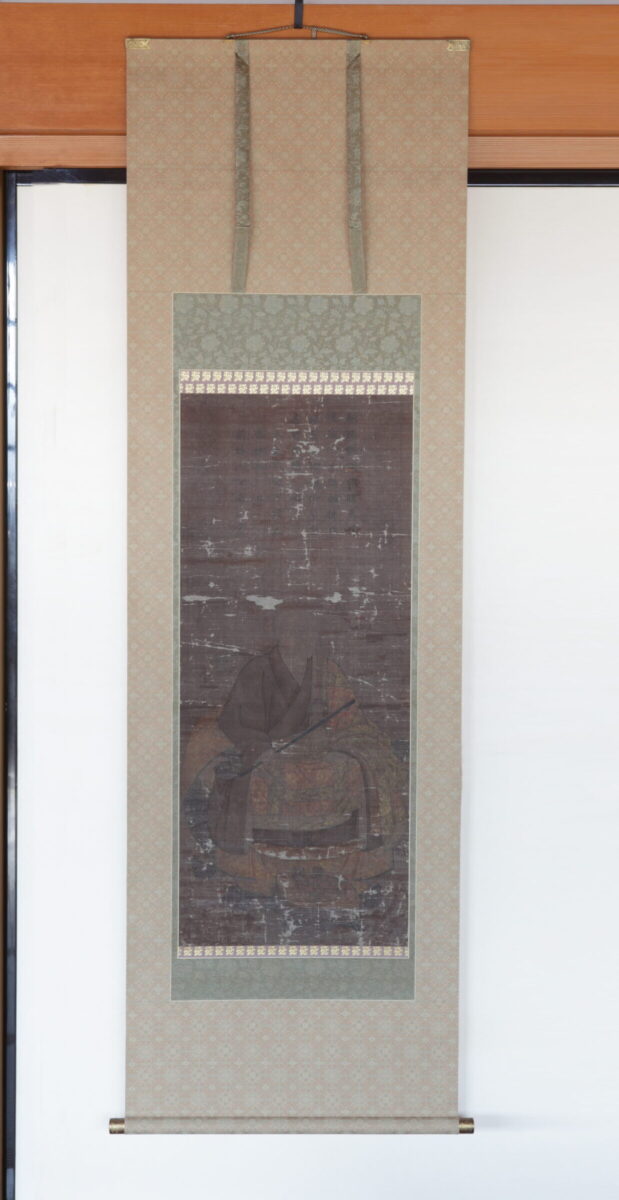

江南禅師頂相

江南禅師頂相

戦国時代作:天文23(1554)年の賛あり

絹本著色

龍源寺開山 江南和尚の全身を描いたものでございます。

顔貌や着衣をかたどる墨線は、こなれた、のびやかな筆行を示し、衣の装飾も微細を極めております。

総じて16世紀中葉のものとして、すぐれた作行きを示すものといえるでしょう。